《写作是门手艺》 - 刘军强

- 学术研究的有些环节是不可教的,比如论文的构思,我认为不可教。论文写作可教,但很难教。

- 一篇好论文,是恰当的词出现在恰当的句子中,恰当的句子出现在恰当的段落中,恰当的段落出现在恰当的结构中。

第一篇 分野:作文与论文

摘抄

第1章 思维的成人礼

- 作文和论文的区别,表面上是两种文体的不同,内里折射着两种学习方式的差异,深层则对应着基础教育和高等教育之间的结构性断裂。

- 作文是习作,七八百字即最高篇幅;写论文要有创见,通常几千上万。

- 作文主要是表达自我,论文则需要明确的观点并予以论证。

- 作文多为命题,全班同学经常写同一个题目;论文题目则要学生自己寻找,不确定性会带来焦虑。

- 作文以应试为导向,一般速战速决;论文则耗日持久且需要多次修改,挑战耐力。

- 作文通常是闭卷完成;而论文则是开卷作业,学生需要“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。闭卷考试,似难实易;开卷写作,似易实难。

- 咱们从小学开始练了十几年作文,有成堆辅导书和辅导班;大多数学生上了大学后才知道有论文这回事。

- 作文通常有范文,跑题会得低分;论文没有标准答案,讲求标新立异、自圆其说。

- 中小学以应试为主,重视刷题;大学一般不再填鸭,注重独立思考。

- 考试是中小学的主要考核形式,简答论述题导致学生们养成罗列要点式的思维方式;大学生得自己发现并解决问题。中学老师常问:记住了吗?大学老师则会问:你怎么看?

- 中小学学习高度结构化,连睡觉和吃饭等生理时间都是规定好的;而大学教育则假定你是一个成年人,所以基本没有人管你。

- 中小学生活在父母的期望中(考上好大学);到了大学,学生的自我意识复苏,开始为自己而活。

- 中小学老师几乎是监护者的角色,而大学老师则像是疏远的朋友或者最熟悉的陌生人。你会担心中学老师经常找你,但大学里你经常找不到老师,见面通常需要预约。

- 中小学学生完全是知识消费者,而大学生尤其是硕士、博士研究生则需要承担一部分知识生产的责任。

- 中国这种超大规模的赶超型国家,不得已维持闭卷考试为特点的考核体系,以维持社会流动的公平。高考已经成为社会公平的一个重要试金石。如果推行灵活的选才机制,各种“花样”都可能冒出来,反而影响大家对教育体系的信心。

第2章 写作:学业和事业起飞的火箭燃料

- 大学写作训练通常分为两类:创意写作(creative writing)与说理写作(exposi-tional writing)。创意写作通常面向小说、诗歌、戏剧、剧本等文体。而说理写作则面向论文、实验记录、调查报告、文献述评等文体。大学阶段最重要的学习任务是能写有根有据、有问题有论证、结构完整的论文。 本书侧重于说理写作,这类写作以分析和解释为主要目的。说理写作不介意寡淡的白描,不主张圆滑的含混,不裹挟冲动的杂质,而是仔细倾听理性的声音。

- 大学写作训练通常分为两类:创意写作(creative writing)与说理写作(exposi-tional writing)。创意写作通常面向小说、诗歌、戏剧、剧本等文体。而说理写作则面向论文、实验记录、调查报告、文献述评等文体。大学阶段最重要的学习任务是能写有根有据、有问题有论证、结构完整的论文。

- 说理写作背后是一套复杂的思维能力:敏锐的观察和提问能力、资料搜集与消化能力、抽丝剥茧的分析与论证能力、化无形为有形的整合能力、以读者为中心的共情和沟通能力。

- 《纽约时报》刊文曰:“人与人的接触正成为一种奢侈品。对于人际关系的处理能力,未来也许会成为新的身份标志和地位象征。

- 如果一个学生只是“听话、出活”但不善沟通,将无法适应现代社会的激烈竞争。

第3章 怎样使用这本书?

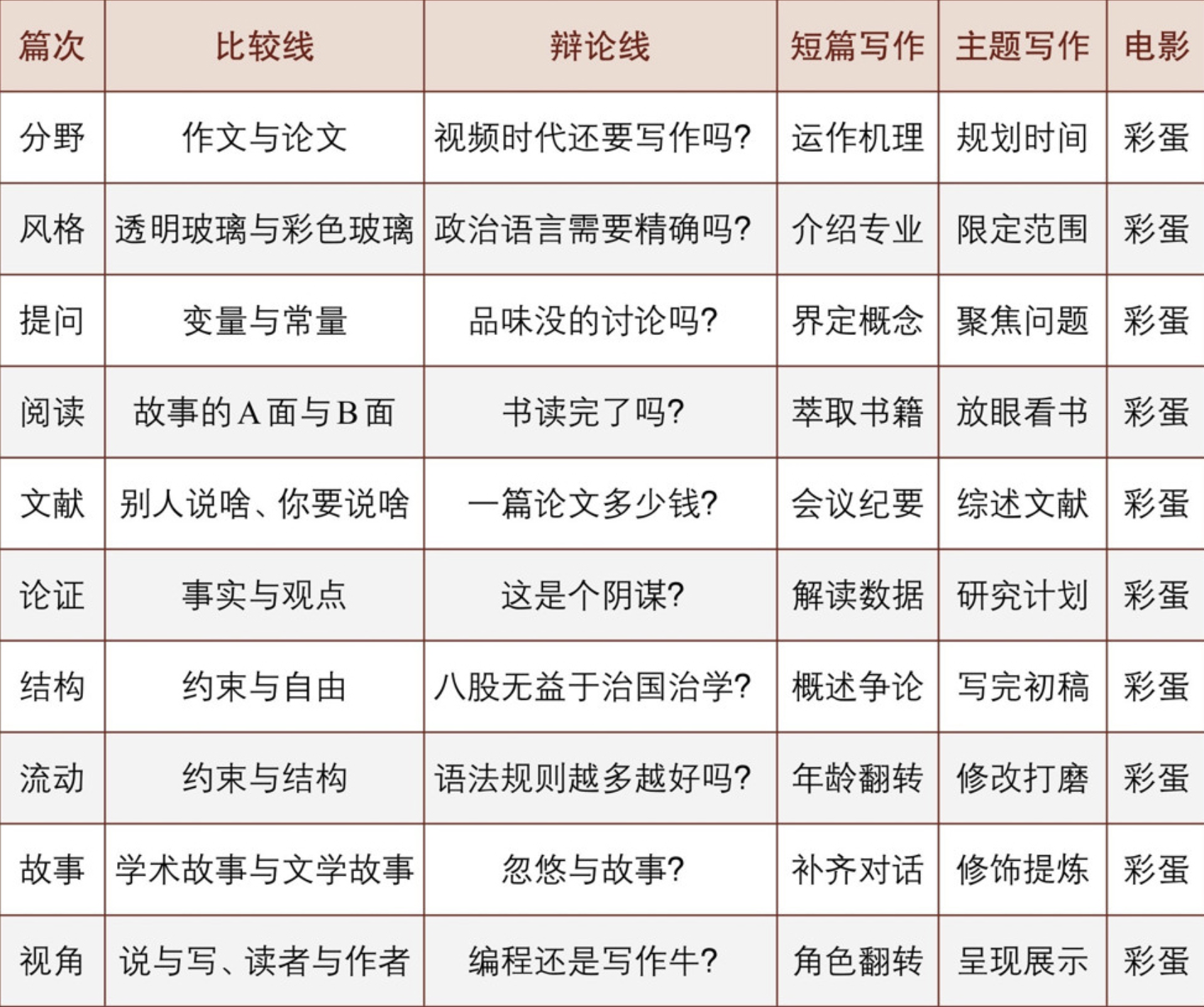

- “比较差异、寻找机制”的变量思维贯串每一篇。写作涉及多重能力的培养,其核心是思维能力。

- 其次,每篇结束后的“想·写·作”也是一条连贯的线索。

- 现代人注意力碎片化,既没时间读长篇大论,更没时间写冗长的文字,我建议用三五百字锻炼短篇写作能力:围绕一系列主题,每篇不要超过300字,最多不能超过500字。

- 我借鉴了普林斯顿大学和清华大学写作课中的主题写作,用一个话题穿起分阶段的连贯写作:家。

- 我建议你采取两个角度来锻炼写作:一个是本学科角度,一个是陌生角度。如果你学历史,我建议你从家庭演变的角度写一篇文章;此外,我建议你挑战一下自己,探索一个陌生角度。例如,你可以从建筑的角度写一篇家庭物质环境的文章。

- 正如史蒂夫·马丁所言:“所有人生的谜语都可以从电影找到答案。”

练习·电影·阅读

1.辩论。现在还需要写作吗?这是一个读图的时代、看视频的时代、注意力碎片化的年代,文字似乎已经失去了读者。有人认为,可视化才是最应该学习的技能(所谓的“视觉素养”)。

显然是需要的。“写作似乎已经失去了读者”,是在指大家以往通过文字获得启发、慰藉、情绪价值等体验,现在可由其他载体更好的或者说更有意思的载体实现,因此大家本给文字的注意力逐渐转移到了其他事物上。可是,文字具有根本的不可替代性,所以任何读者总会在某一特定场地需要且唯一需要文字,诸如科研工作者需要借助论文来精确地交流学术思想,法律专业人士依赖严谨的合同文本来界定权责……可视化固然当前时代下值得推崇的手段,可我们有理由相信,写作和文字才是表达的根本,或许更准确的说法是,许多复杂的视觉叙事仍需文字作为锚点来避免歧义,而文字的深度和精确性使其在某些表达上具有独立优势。

Absolutely needed! “Writing seems to have lost its readers”, which means while people enjoyed the experience of inspiration, solace and emotional value through sentences, today it can be achieved by other more engaging and more entertaining mediums. So, our attention,belonging to words previously, is gradually diverted to other things. However, text serves as something indispensable, so everyone in some specific situations would exclusively require texts, from researchers relying on essays to communicate academic ideas precisely to legal professionals depending on rigorous contracts to define rights and responsibilities. While it is true that visualization is praiseworthy in this era, it is reasonable to argue that writing and text are the foundation of expression. A more accurate way to put it is many complex visual narratives need text as an anchor to avoid ambiguity, while the depth and precision of text endow it with superior and independent advantage in some for certain types of communication.

2.辩论。理科生需要学写作吗?术业有专攻,理科生能解出方程、写出代码、算出系数、做出实验不就可以了吗?你怎么看?

写作是理科生精准表达、传播和交流想法的必备工具。值得注意的是,这里的写作的概念:一份结构清晰的实验报告、撰写一份逻辑严密的专利申请、或者注释一段可读性极高的代码,这些才是他们世界里的“写作”。这种写作的核心是逻辑、结构和清晰度,而非文采、修辞和情感共鸣。所以,他们需要学的不是“大写作”,而是“技术沟通”这门手艺。

3.短篇写作。解释事物运作机理,可以是一个APP,一种游戏,一项运动,一件乐器,一种机械,一样饭菜……把事情讲清楚,说起来容易但其实是极难练就却极端重要的能力。要求:(1)条理清晰,能让人看完就明白;(2)吸引读者,能让不感兴趣的人产生兴趣。

——Version 1——

讲讲AI中的MCP——模型上下文协议(Model Context Protocol)。

在我们使用AI过程中,要是想让其帮我们分析Excel表格中的学生成绩,AI模型就会利用这套协议对Excel发挥指令,Excel也会返回相关结果给AI。在这个过程中,Excel是相对于AI的外部工具,MCP协议让AI与Excel交流成为可能。

总之,为了让这份协议成功地发挥效力,需要三名主体的配合:AI模型,工具,以及连接他俩的应用程序。

工具需要提供:

- 使用说明书:名称、描述、需要给工具输入什么

- 回执单:工具有没有使用成功?成功的话,返回了什么结果。

AI模型需要像人一样仔细阅读工具的使用说明书,并按照说明书填写给工具的请求单。

而应用程序就像项目经理,负责把请求单、说明书、回执单在AI模型和工具之间传递,并会监督整个过程。

以上就是MCP实现的机制。 - 讲讲AI中的MCP——模型上下文协议(Model Context Protocol)。

在我们使用AI过程中,要是想让其帮我们分析Excel表格中的学生成绩,AI模型就会利用这套协议对Excel发挥指令,Excel也会返回相关结果给AI。在这个过程中,Excel是相对于AI的外部工具,MCP协议让AI与Excel交流成为可能。

总之,为了让这份协议成功地发挥效力,需要三名主体的配合:AI模型,工具,以及连接他俩的应用程序。

工具需要提供:- 使用说明书:名称、描述、需要给工具输入什么

- 回执单:工具有没有使用成功?成功的话,返回了什么结果。

AI模型需要像人一样仔细阅读工具的使用说明书,并按照说明书填写给工具的请求单。而应用程序就像项目经理,负责把请求单、说明书、回执单在AI模型和工具之间传递,并会监督整个过程。

以上就是MCP实现的机制。

——Version 2——

我们常用AI,感觉它像个无所不知的朋友,但又好像被关在“小黑屋”里——它会聊天,却没法帮你点外卖、分析Excel表格。

怎么才能让它走出小黑屋,指挥其他软件干活呢?答案是一套高效的“沟通协议”。我们可以把它想象成一个职场法则,里面有三个角色:

- AI模型:聪明但被隔离的“总监”。

- 外部工具(如Excel):有特定技能的“专家”。

- 你用的App:负责沟通的“项目经理(PM)”。

现在,假设“AI总监”接到了一个任务:“找出Excel表格里所有不及格的学生名单。”

整个流程就像这样:

- 下达意图:AI总监对项目经理说:“我需要一份不及格名单”

- 提供“员工手册”:项目经理立刻递上“Excel专家”的使用说明书:

- 【姓名】:Excel

- 【特长】:数据分析、图表制作

- 【如何交给他任务】:请给我清晰的指令,比如“筛选出‘成绩’一列中小于60的行”。

- 填写“工作单”:AI总监阅读了说明书,随后填写了一份标准的工作请求单:“请对文件xxx.xlsx,执行筛选操作:‘成绩’列 < 60”。

- 传达指令:项目经理拿着这张工作单,把任务交给Excel专家去执行。

- 返回结果:Excel专家完成任务后,把一份包含所有不及格学生名单的新表格,连同一张“任务完成”的回执单,交还给项目经理。

- 向上汇报:最后,项目经理将这份成果报告交给总监。

通过这套“看说明、开工单、交任务、收成果”的流程,AI总监就成功“指挥”了外部专家,完成了自己办不到的事。

这个让AI学会“摇人”干活的沟通法则,其技术名称就叫模型上下文协议(Model Context Protocol, MCP)。

正是它,让AI未来能调用计算器、搜索引擎、订票软件……真正成为能深入我们生活和工作的超级助理。